防災の日特集2024

これを読めば、防災のことが全部わかります

家・備蓄・避難行動。防災の3つのポイントをぎゅっとまとめました。

●

改めて、なぜ防災は必要か

日本は言わずと知れた災害大国

まずは、予想されている地震(海溝型)の発生確率を確認してみましょう。

海溝の名前

発生確率(30年以内)

千島海溝沿い

30〜90%

日本海溝沿い

30〜90%

相模トラフ

70%程度

南海トラフ

70〜80%

日向灘

80%程度

南西諸島周辺

60〜90%

南海トラフ周辺の地震活動に懸念

『南海トラフ地震臨時情報』を受け、8月8日に日向灘(宮崎県付近)で発生した地震により、周辺地域の地震発生リスクが普段の2〜10倍まで高まった状態が1ヶ月継続するとした分析が報道されています。

特に鹿児島県の沖合や霧島連山近辺での”ひずみ”が増加しており、九州地方を中心に警戒が必要な状態が続きます。

参考:NHK NEWS WEB“日向灘震源の地震で九州内陸部などにひずみ備えを” 専門家

緊急地震速報を設定しましょう

地震だけじゃない、様々な危険

9割以上の自治体は水害を経験

過去10年の間に、全市区町村の97%にあたる1,685市区町村で水害が発生しており、そのうち約半分(794市区町村)では10回以上の水害を経験しています。

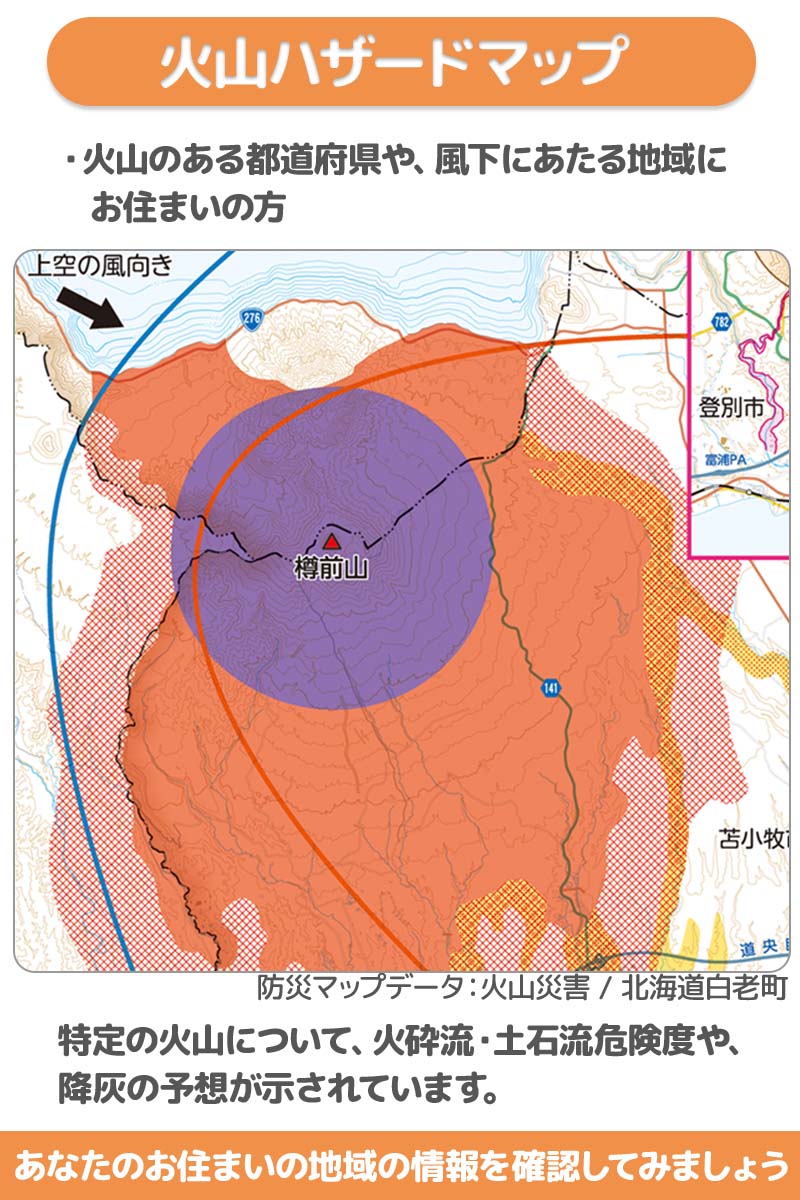

火山や氷雪災害も…

どこにいても、いつどのような災害に遭遇するかわかりません。いつでも避難できる、篭れる、いのちを守れる。そんな内容をまとめます。

関東大震災から101年。

千島海溝や南海トラフ、首都直下地震など、さまざまな地域で危険性が高まっています。

とは言われても、防災は大変…いや、全部やる必要はありません。

まずはできることから、始めましょう。それが明日のあなたを救うかもしれません。

自宅で最も安全な場所を探す

「安全な場所のポイント」を参考に、地震が来たらここが安全だな、という場所を何箇所か見つけておきましょう。

point ❶:

ものが少ない

食器や花器・家財道具などは、震災時に想像以上の速さで迫ってきます。玄関や廊下、トイレが該当することが多いです。

point ❷:

避難ルートを確保できる

玄関などの開口部から遠かったり、途中に道を塞ぐ可能性のある家具が無い場所が良いでしょう。

point ❸:

頑丈である

玄関は柱が多い場合が多く、比較的頑強とされています。また、耐震性の低い家の2階で地震に遭遇した場合、そのまま2階にいた方が良いとされています。1階は倒壊により潰れる可能性があるためです。

築年数を確認する

●

ポイントは2000年6月1日

阪神淡路大震災を教訓に、2000年6月に耐震基準が改められました。これ以前の建物は、一度「耐震診断」を受けておくとよいでしょう。また、1981年6月1日に「新耐震基準」が施行されるより前の建物は、1回の大地震で倒壊するリスクが非常に高いです。専門家の診断を受け、対応を聞くと安心です。

●

新耐震基準でも…

新耐震基準のお住まいでも、複数回の揺れには耐えられない可能性があります。震度6以上の強い地震では、余震が収まるまでは避難することを検討しましょう。

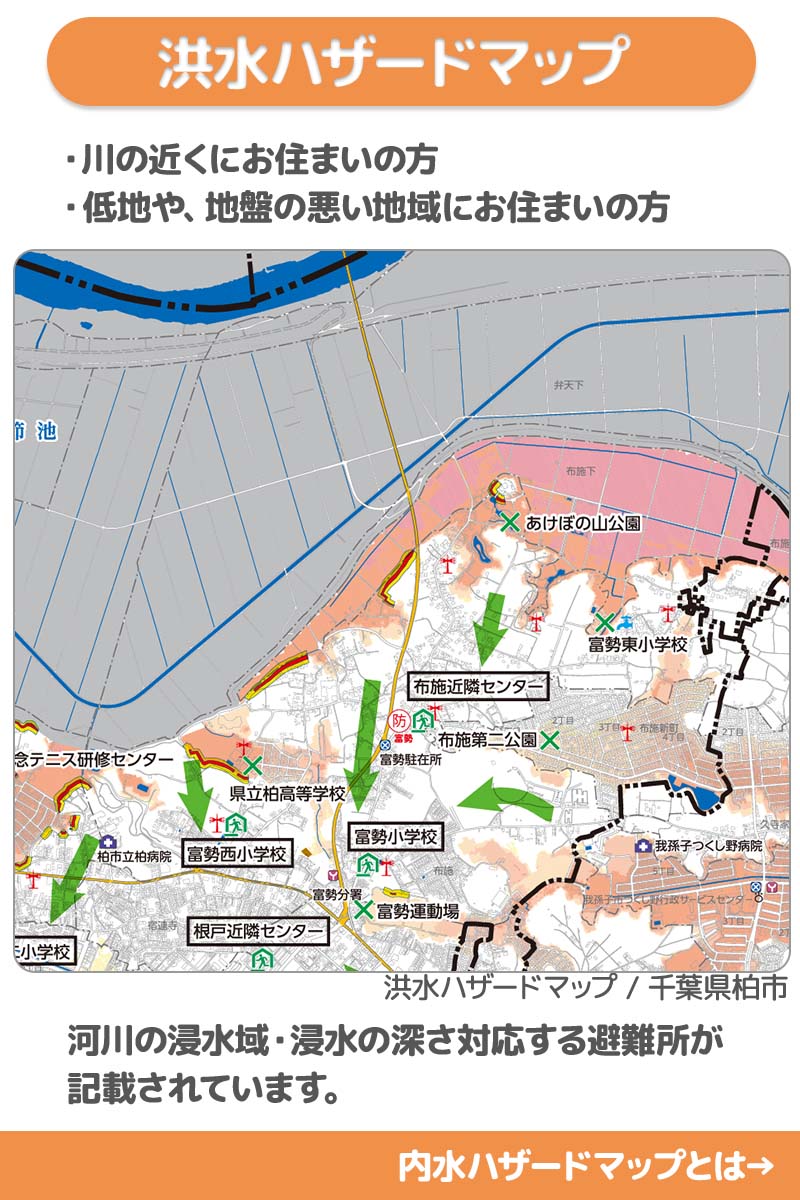

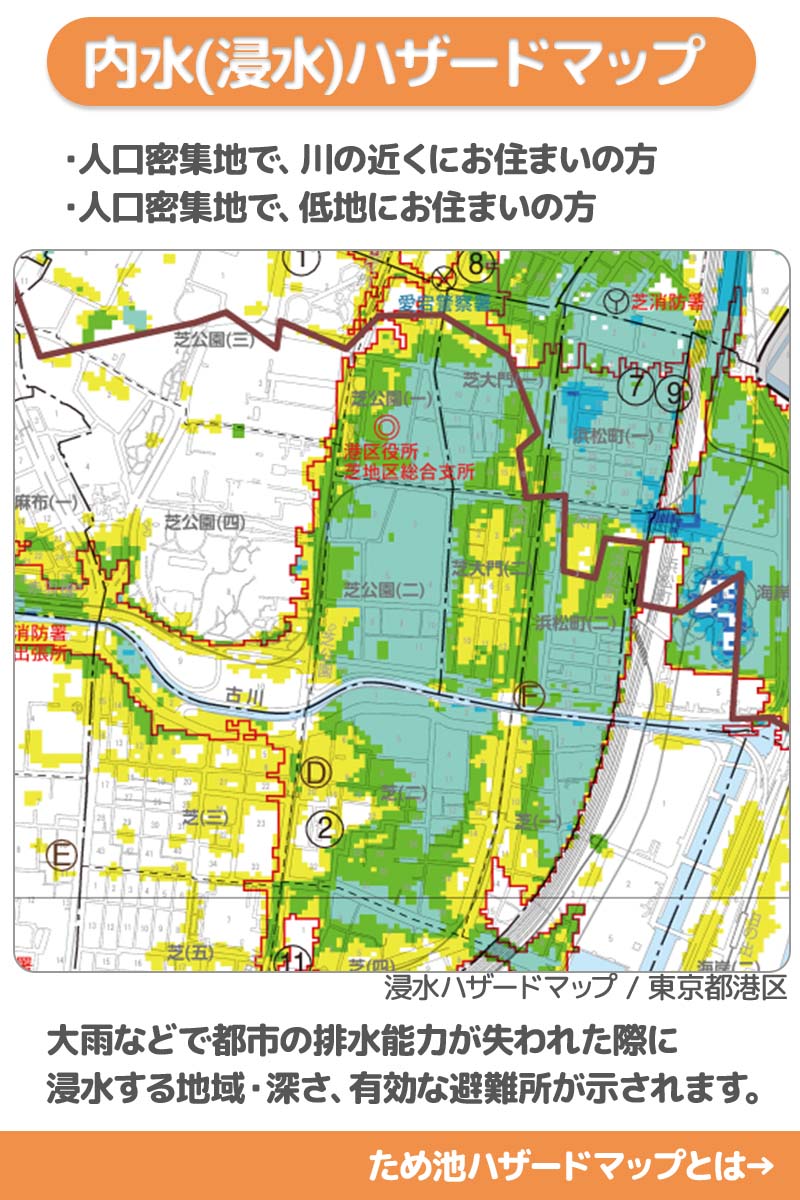

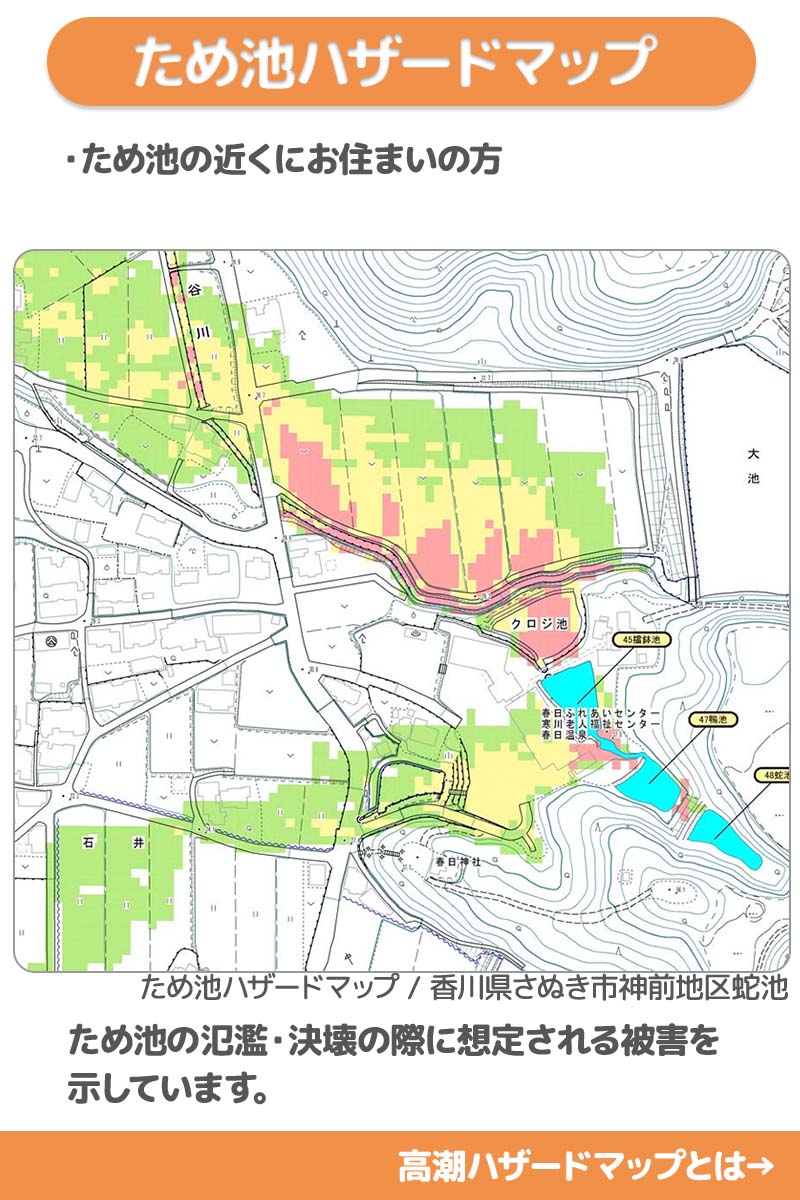

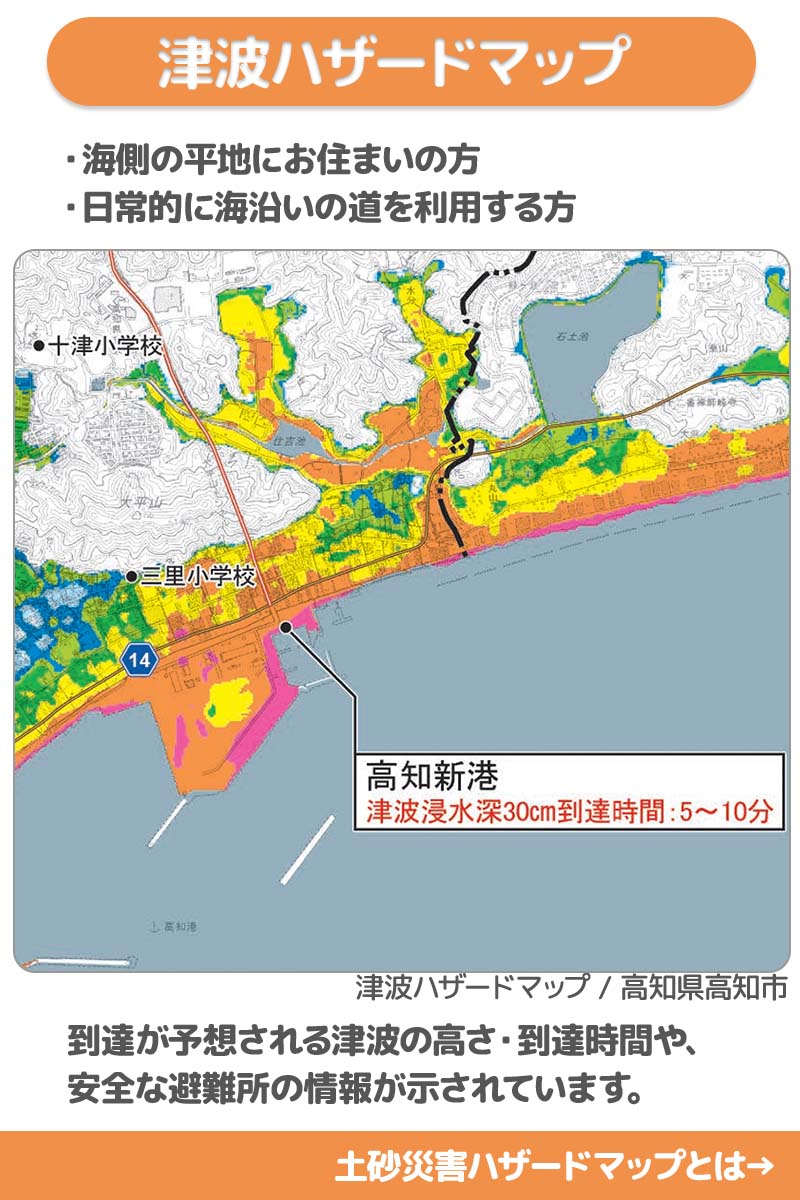

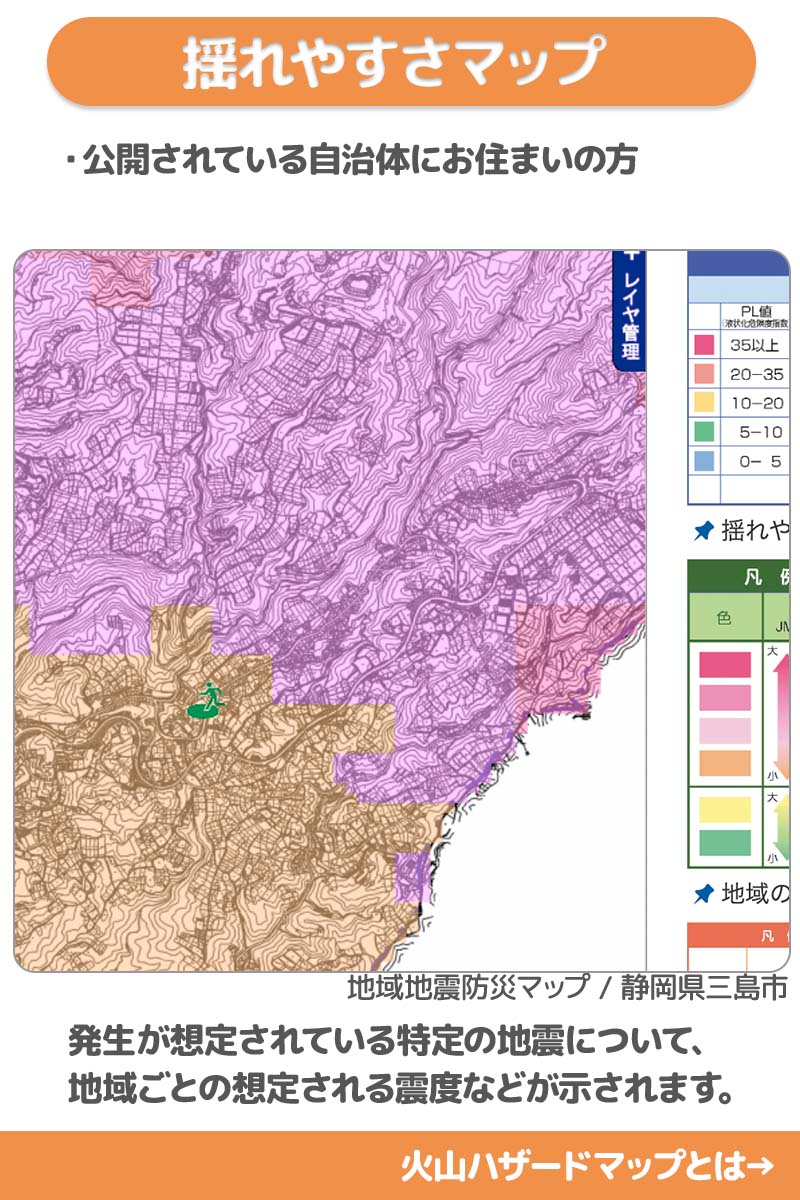

ハザードマップを用意する

ハザードマップを事前に見ておくと、

・どのような災害のリスクが高いのか

・どのルートでどこに避難すべきか

などがわかります。

●

どこで入手できる?

お住まいの市区町村役場の窓口で入手することができます。また、お近くの自治センターなどでも配布されていることがあります

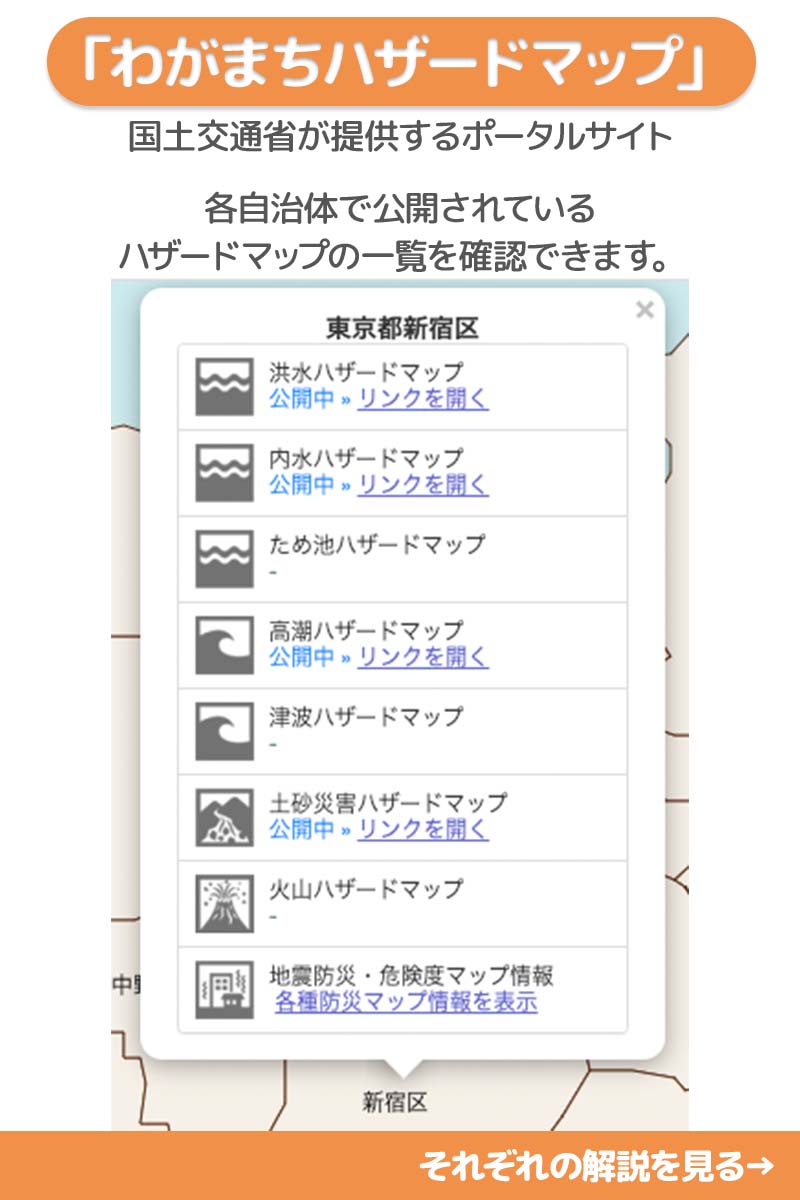

国土交通省のハザードマップポータルサイトでは、全国の市区町村により作成されたハザードマップが、インターネット上に集約されています。

●

いろいろな種類があるのですが…

法令等に基づき、各自治体で作成されるハザードマップには主に次の8種類があります。必要に応じて入手しましょう。

スクロールで読む>>>

必要な食料・飲料を

確認しましょう

必要な備蓄の量を確認しましょう。最低でも3日分。水を中心に、7日分を確保できると大規模なインフラ寸断にも備えられます。

●

家庭備蓄の例

大人2人・1週間分の備蓄の例です。

(農林水産省資料より(株)ゼネテック作成)

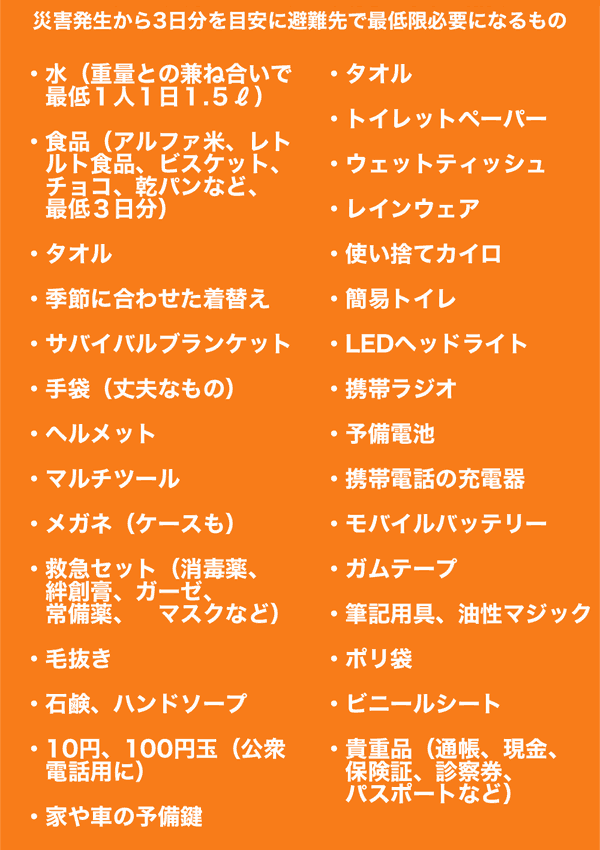

持ち出し用/自宅の備蓄品を

確認しましょう

●

持ち出し用の内容(防災バッグなど)

肩紐の広いリュックが望ましいです。荷物として詰める際は、重いものを上にした方が取り回しやすくなります。

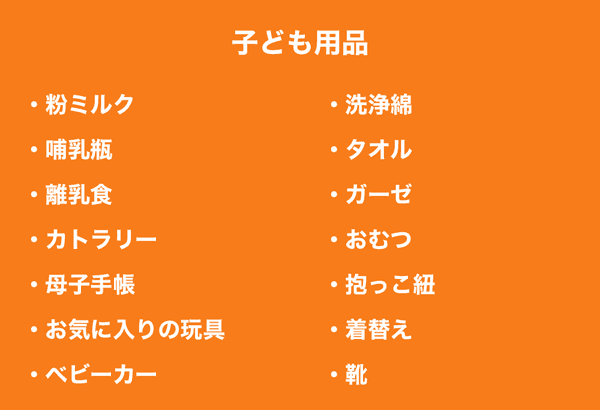

+お子さまの準備

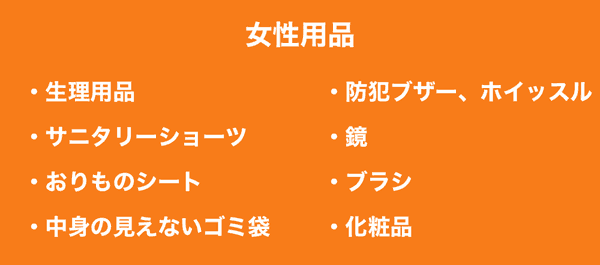

+女性の準備

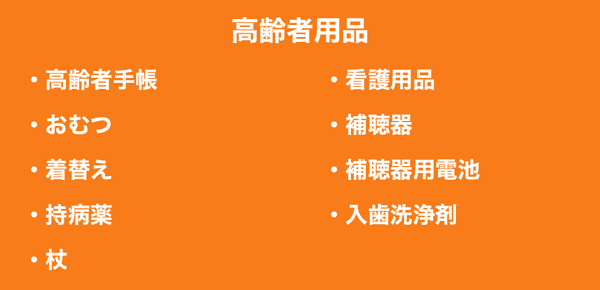

+高齢者の準備

●

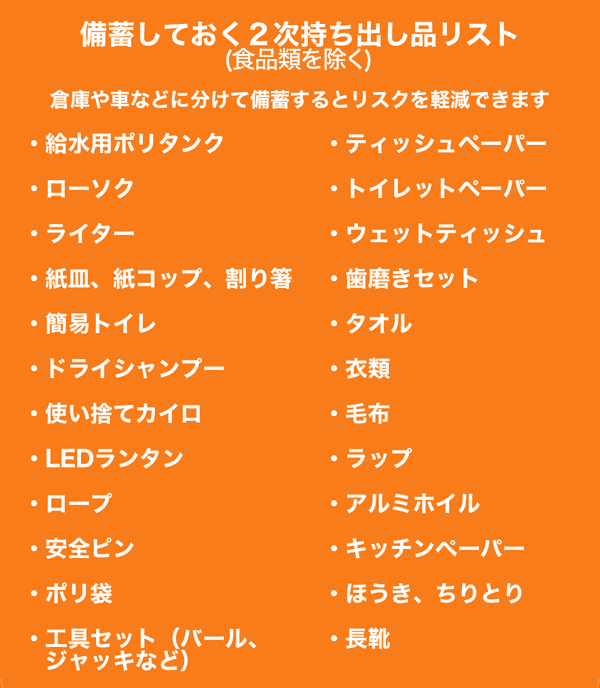

備蓄の内容

食料・飲料と同じく、最低3日分〜用意することが望ましいです。

毎日習慣にしているそれも、

すでに立派な防災。

●

普段から行う「”0次”の備え」

常備薬を多めに持っておく、飴を常に持ち歩いている、など、普段の小さな行いが、すでに防災です。

いつもバッグに入れているものを見つめ直してみると、いつどこにいてもなんとかなる、そんな備えが見えてくるかもしれません。

避難の判断基準を

確認しましょう

●

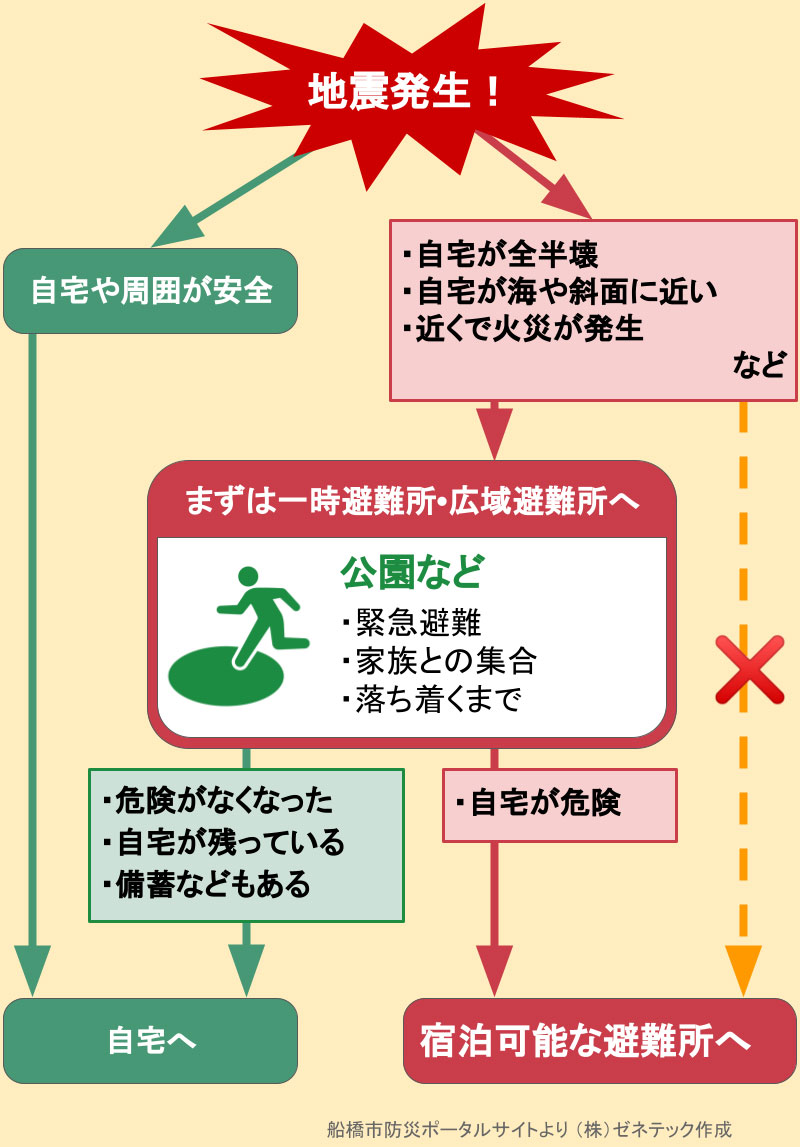

最も良い避難所は「家」

地震・大雨の際は必ず避難が必要?

いいえ、そうではありません。住み慣れた我が家は、設備面・精神面で最も優れた居場所です。

次の図を参考に、避難の基準を考えてみましょう。

●

まずは落ち着くことから。

避難の判断が難しい時は、近くの公園で待ち合わせや落ち着くまで待ってから考えるとより安全です。

※大きな余震が想定される場合も、一度避難を検討するとよいでしょう。

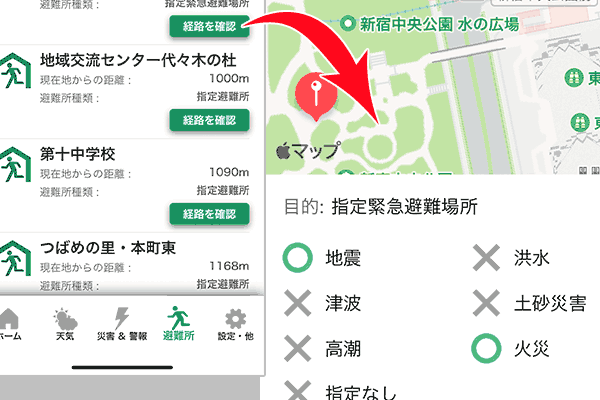

近くの避難所を

確認しましょう

●

最寄りの学校は安全?

実は、水没の危険性がある避難所も、平野部を中心に存在します。以下のポイントを参考に、避難する際に向かうべき場所を見てみましょう。

point❶:

避難所の備考を確認する。

避難所には対応している災害(もしくはしていない災害)があります。各自治体の避難所一覧か、現地の看板表示などに示されています。

point❷:

経路の安全を確認する。

近くに複数の避難所がある場合、避難中に川や斜面の近くを通らない、途中に古い家やアンダーパス(水没の危険)がないかを確認します。

詳細に調べる場合は、経路をハザードマップ上に記して、水害の危険性がないことを確認します。

point❸:

周囲に「水害対応」「津波対応」の避難所がない場合

海岸部の広い平野部では、全域に水害の危険があり、徒歩圏内で避難が難しい場合があります。その場合は自転車避難を検討し、カゴの有無や持ち出し品のサイズを確認しましょう。

もしくは、背の高いビルが津波避難ビル指定されているので、別途調べるとより安心です。

その他の避難のあてを

考えてみましょう

●

避難所だけではない、避難のカタチ

大規模な災害では、長期間に渡りインフラが復旧しないなど生活が難しい状態になります。ご実家やご友人宅など、少し離れたところに話を通しておいたり、備蓄を送っておくといざという時に安心です。

●

あなたの安全に役立ちたい!

『ココダヨ』なら、地震・氾濫危険度・気象警報など防災情報の配信はもちろん、あなたの能動的な「命を守る行動」をサポートします(安否の送信や、避難所検索)。普段はあなたから3キロ以内の不審者情報も配信。

アプリの紹介ページへ